Blog記事一覧 > 痛み - 西新宿7丁目整骨院 - Page 2の記事一覧

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

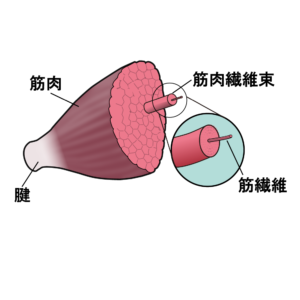

今回は筋肉に起こる痛みの発生について詳しく解説していきます。

筋肉の痛み(筋痛)は、筋肉内のさまざまな組織や構造で感じられます。以下は、痛みを感じる主な組織やセンサー(受容器)についての説明です。

1. 筋膜(筋肉を包む膜)

– 役割 筋膜は筋肉を覆い、筋肉同士や他の組織との間の摩擦を減らす役割を持っています。

– 痛みの原因 筋膜は非常に感受性が高く、特に緊張や炎症が生じた場合に痛みを引き起こすことがあります。筋膜が硬くなると、筋膜自体や周囲の神経に圧力がかかり、痛みが発生します。

2. 筋繊維(筋肉の細胞)

– 役割 筋繊維は筋肉の収縮を担当する細胞です。

– 痛みの原因 激しい運動や過剰な負荷がかかると、筋繊維に微小な損傷が生じます。これにより、炎症反応が起こり、痛みが発生します。これは遅発性筋肉痛(いわゆるトレーニング後にでる筋肉痛のこと)として知られています。

3. 筋膜のセンサー(筋膜に存在する感覚受容器)

– 役割 これらの受容器は、圧力、張力、温度、化学的変化などの刺激を感知します。

– 痛みの原因 特に自由神経終末というセンサーは痛みを直接感知します。これらは筋膜に多く存在し、過度な張力や損傷、化学物質(炎症性メディエーター)に反応して痛みを引き起こします。

4. 筋内神経(筋肉を支配する神経)

– 役割 筋肉の収縮を制御し、感覚情報を脳に送ります。

– 痛みの原因 神経が圧迫されたり、損傷を受けたりすると、神経性の痛みが生じます。これがしびれや鋭い痛みとして感じられることがあります。

5. 血管(筋肉内の血液を供給する血管)

– 役割 血液を供給し、酸素や栄養素を運びます。

– 痛みの原因 筋肉が過度に使われると、血管に負担がかかり、血行が一時的に悪化します。これにより、酸素不足や代謝産物の蓄積が起こり、痛みの原因となります。また、血管周囲の神経が刺激されることでも痛みが生じることがあります。

6. トリガーポイント

– 役割 トリガーポイントは、筋肉内の小さなしこりです。

– 痛みの原因 トリガーポイントは、筋肉や筋膜の持続的な緊張によって形成されることがあり、その結果、関連痛(痛みが広がる)が生じることがあります。これはしばしば、筋肉の広範囲にわたる痛みの原因となります。

まとめ

筋肉の痛みは、筋膜、筋繊維、神経、血管、そしてトリガーポイントといった複数の構造が関与しています。これらの組織は、それぞれ特有のメカニズムで痛みを引き起こし、筋肉痛のさまざまな形態をもたらします。適切な治療や予防策を講じるためには、これらの痛みの源を理解することが重要です。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は肩こりと運動の関係について詳しく解説していきます。

肩こりと運動の関係はとても密接です。肩こりは、肩や首の筋肉が緊張して硬くなることで起こり、痛みや不快感を引き起こします。運動は、この筋肉の緊張を緩和し、肩こりの予防や改善に役立ちます。以下に、肩こりと運動の関係をわかりやすく説明します。

1. 血行促進

運動をすると、血液の循環が良くなります。肩や首の筋肉に酸素や栄養が行き渡りやすくなるため、筋肉の疲労が軽減され、肩こりが改善されます。特に、有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳など)は、全身の血流を良くするため効果的です。 個人的には誰でも手軽にできるラジオ体操がおススメです。

2.筋肉の強化と柔軟性の向上

運動を通じて肩や背中の筋肉を鍛えることで、筋肉が強くなり、疲れにくくなります。また、ストレッチなどの柔軟性を高める運動は、筋肉の柔らかさを保ち、肩こりの原因となる筋肉の緊張を防ぎます。

3.姿勢改善

体幹(コア)トレーニングをすることで姿勢を改善します。姿勢が悪いと、肩や首に余計な負担がかかり、肩こりが生じやすくなります。姿勢が改善されることで、肩こりの予防にもつながります。

4.ストレス解消

運動は、ストレス解消にも効果的です。ストレスは筋肉を緊張させる原因の一つであり、肩こりを悪化させることがあります。運動によってストレスが軽減されると、筋肉の緊張も緩和され、肩こりが軽くなります。

5.適度な休息

肩こりは、同じ姿勢を長時間続けることが原因で生じることが多いです。運動は、日常生活の中での休息や姿勢のリセットにも役立ちます。例えば、デスクワークの合間に軽い運動(首や肩が温かくなるくらいの回数もしくは時間 ラジオ体操がおススメ)やストレッチを行うことで、筋肉がリフレッシュされ、肩こりの予防につながります。

まとめ

運動は、肩こりを予防し、改善するための重要な手段です。定期的な運動を取り入れることで、筋肉の強化、柔軟性の向上、ストレス解消が期待でき、肩こりの原因を根本的に解消することができます。特に、全身の血行を促進する有酸素運動と、肩周りの筋肉をターゲットにした運動、ストレッチや筋トレが効果的です。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回はギックリ腰について詳しく解説していきます。

ギックリ腰とは俗称で医療的には(急性腰痛症)といいます。

急性腰痛症とは、突然、とても強い痛みをともなう腰痛を引き起こす症状で内部で炎症が発生し、痛みの為に身体を動かすことが困難になり、日常生活に支障をきたすことがあります。

その発生メカニズムは複雑です。以下にその詳細を説明します。

発生メカニズム

1. 筋肉・筋膜の損傷

– 過度の負荷 重い物を持ち上げる、急な動きをするなど、腰に過度の負荷がかかると筋肉や筋膜に微細な損傷が生じることがあります。

– 筋肉の疲労 長時間の作業や運動によって筋肉が疲労し、柔軟性や耐久性が低下すると、些細な動きでも損傷が発生しやすくなります。

2. 椎間板の変性や損傷

– 椎間板ヘルニア 椎間板の内部にあるゼラチン状の髄核が外部に飛び出すことで、神経を圧迫し強い痛みを引き起こすことがあります。

– 椎間板の退行変性 加齢や繰り返しのストレスにより、椎間板が劣化し、衝撃吸収能力が低下することで痛みが生じます。

3. 関節の異常

– 椎間関節症 背骨にある関節が炎症を起こし、痛みを引き起こすことがあります。

– 仙腸関節の問題 骨盤と背骨をつなぐ仙腸関節の異常が腰痛の原因となることがあります。

4. 神経系の要因

– 神経根の圧迫 脊椎の異常や椎間板の変性によって神経根が圧迫され、痛みが発生します。

– 筋肉の痙攣 損傷や疲労による筋肉の異常収縮が神経を刺激し、痛みを引き起こすことがあります。

主な原因

– 突然の動きや無理な動作 重い物を持ち上げる際の不適切な姿勢や、洗顔や靴を履くなど前屈みになったり急に体をひねるなどの動作が原因となることが多いです。

– 慢性的なストレスや疲労 長期間にわたる筋肉の疲労やストレスが蓄積され、ある瞬間にギックリ腰として表面化します。

– 冷えや急激な温度変化 冷えによる筋肉の硬直や急激な温度変化が筋肉や関節に負担をかけることがあります。

対処法と予防

– 背骨の1次湾曲の可動性を取り戻す 1時湾曲とは頭蓋骨の後ろの部分の縫合、胸椎の関節、骨盤にある仙腸関節をさし、そこが動かなくなると腰と首に過大な負荷がかかるので1次湾曲の部位の動きを取戻すことが大事になります。

– 筋力トレーニングとストレッチ 腰や腹部の筋肉を鍛え、その時に筋肉自体を使って伸び縮みさせて柔軟性を維持することが予防に繋がります。

– 適度な休息とリラクゼーション 適度に休息をとり、ストレスを管理することも重要です。特に人間は睡眠中に身体をメンテナンスするので可能できれば7~8時間は睡眠をとりたいところです。

ギックリ腰は非常に痛みが強いため、早期の対処と適切なケアが重要です。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は膝に水が溜まるとは?というお話になります。

皆様は「膝に水が溜まっていますね」と言われたことはございますか?

私は過去に片足でスクワットをしていてたらだんだん膝に痛みが出てきてしまい、結局スクワットが出来なくなったことがあります。

その頃はこの症状に対して有効な施術を知らず、冷やして安静にするのみでした。

実は膝に水が溜まる時は関節内で炎症が起こっているのですが、冷却・安静にして炎症は引いたのですが、水が残ってしまい長い間強めの運動が出来ない状況になっていました。

今現在では当院では膝に溜まった水に対する施術法を知っているのでリウマチや感染症が原因のものでなければ対処には困らないのですが当時はなかなか引かない水に困ったものです。

関節に水が溜まるとは?・・・・関節に水が溜まることを関節水腫といいます。

関節水腫(かんせつすいしゅ)とは、関節内に過剰な液体(関節液)が溜まる状態のことを指します。

関節水腫は関節に痛みや腫れなどを引き起こします。以下にわかりやすく説明します。

関節水腫の説明

関節内に正常時より多くの関節液が溜まった状態。

原因

外傷: 打撲や捻挫などの外傷による関節の損傷からの炎症。

炎症: 関節炎やリウマチなどの炎症性疾患。

感染: 感染症により炎症が生じる。

過剰使用: 過度の運動によって関節へ負担がかかったことによる炎症。

症状:

:関節の腫れ

:関節の痛み

:関節の可動域の制限

:熱感(関節が熱を持つこと)

:関節の不安定感

治療法

安静: 関節を休ませることで炎症を抑える。

アイシング: 冷却することで腫れと痛みを軽減する。

薬物療法: 抗炎症薬や鎮痛薬を使用する。

関節液の除去: 針を用いて関節液を抜く。

関節水腫が治るには、関節内の炎症が引くことが必須となります。

病院に行って注射で水を抜いてもその炎症が引いていないとまたすぐに水が溜まってしまいます。

とにかくすぐに痛みを減らしたい場合はそれも有効ではありますがほとんどのケースが一時的なものだということを知っておいてください。

原因や症状の重さによって施術法が異なりますので、適切な評価と施術が重要です。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は腰痛時に痛みの原因になっている組織とは?というお話になります。

皆様は「腰の何が障害されることで痛みが出ているのだろう」と考えたことはございませんか?

一度でも腰痛になった方の中には自分なりに考えたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は腰の部分にある組織の中で痛みを引き起こす組織をご紹介します。

EPSON MFP image

筋膜 筋肉を包む筋膜にはセンサーがあり、緊張や炎症を感知し痛みを発生させます。

椎間板 椎間板の繊維輪にはセンサーがあり、ヘルニアや変性による圧迫や捻じれや炎症がセンサーを刺激し、痛みを引き起こします。

関節 腰椎(背骨の腰の部分)の関節にある関節包(関節を覆っている組織)にはセンサーがあり、炎症や変形を感知し痛みを引き起こします。

靭帯 靭帯にはセンサーがあり、靭帯の損傷や柔軟性の低下や炎症を感知し痛みの原因となります。

神経 神経はセンサーそのものです。圧迫・牽引により滑走性が低下したり炎症がでたりすると腰痛や下肢への痺れや痛みを引き起こします。

内臓 腎臓や膵臓などの内臓疾患が関連痛として腰痛を引き起こすこともある。(内臓体性反射といいます)

これらの組織のいずれかが障害や損傷、炎症を起こすことで、腰痛が生じます。

治療には痛みの原因となる組織を可能な限り特定し、その組織に対する適切な治療を行うことが重要です。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は腰痛と狩猟民族という話になります。

狩猟民族と腰痛に関する議論は、人類の進化やライフスタイルの変化が健康に与える影響を理解するために重要です。

狩猟民族と現代人の腰痛の違いについて、以下の点が考えられます。

狩猟民族と腰痛

1. 生活様式の違い

狩猟採集生活 狩猟民族は、日常的に多くの身体活動を行っていました。狩猟、採集、移動などが主な活動で、これにより筋肉や関節が常に動かされ、強化されていました。

現代の生活 現代人は多くの場合、座りっぱなしの生活を送っています。デスクワークやテレビ視聴、車の運転など、長時間同じ姿勢でいることが多く、これが腰痛の原因となります。

2. 姿勢と動き

自然な動き 狩猟民族は自然の中で活動していたため、日常の動作も自然でバランスの取れたものでした。これにより、腰や背中に過度な負担がかかることは少なかったと考えられます。

不自然な姿勢 現代の生活では、不自然な姿勢や動きが多くなりがちです。特に長時間の座位や不良姿勢は腰痛を引き起こします。

3.体力と柔軟性

高い身体能力 狩猟民族は、日常的に身体を使うことで高い筋力と柔軟性を保っていました。これが腰痛予防に役立っていたと考えられます。

運動不足 現代社会では運動不足が一般的であり、これが腰痛の一因となっています。筋力や柔軟性の低下は腰痛のリスクを高めます。

4. 医療と自然治癒

自然治癒力 狩猟民族は、現代のような医療技術を持っていなかったため、身体の自然治癒力に頼ることが多かったと考えられます。適度な運動と自然な生活様式が健康維持に寄与していた可能性があります。

医療依存 現代では、腰痛に対する医療技術や治療法が多様化していますが、それでも生活習慣の改善が根本的な対策として重要です。

現代における教訓

狩猟民族の生活様式から得られる教訓は、現代においても腰痛予防や改善に役立つことが多いです。以下のような点が考えられます。

1.適度な運動 日常的に体を動かすことが重要です。ウォーキングやストレッチ、適度な筋力トレーニングなどが推奨されます。

個人的にはラジオ体操がおススメです。

2.正しい姿勢 デスクワークや座っている時間が長い場合、正しい姿勢を保つことが腰痛予防に効果的です。

ただし、長時間にわたる座り姿勢はどんなに良い姿勢で座っていても疲労や組織への負荷がかかり痛みの原因となりますのでそういう生活をしている方はケアが必須です。

3.バランスの取れた生活 仕事と休息、運動のバランスを取ることが健康維持に繋がります。

4.自然な動作 不自然な姿勢や動きを避け、できるだけ自然な動作を心掛けることが腰痛予防に役立ちます。

狩猟民族の生活様式を参考にすることで、現代の腰痛問題に対する新たな視点や解決策が見出されることがあります。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は日常生活でどのようなクセが骨盤の歪みを引き起こすの?という話になります。

骨盤が歪む原因となる代表的なクセを6つお伝えします。

皆様は毎日このようなことはなさっていませんか?

あてはまる項目がある方は要注意です!

1. 足を組む

座っているときに足を組むことは、多くの人が無意識に行っている習慣です。特に、常に同じ側の足を上にして組む場合、その姿勢が習慣化すると骨盤に不均等な負担がかかります。

骨盤が一方に傾き、腰や背中、首の筋肉にまで影響を及ぼし、姿勢全体が悪くなります。

2. 片足重心

立っているときに片方の足に重心をかける習慣は、特に長時間立ち仕事をする人や通勤電車で立ちっぱなしの方に多くみられます。この癖により、片側の筋肉が過度に緊張し、もう片側が弱くなります。

そうすると骨盤が左右非対称に傾き、腰痛や膝の痛みの原因となります。

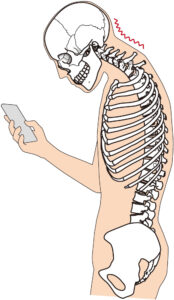

3. 猫背や前かがみの姿勢

デスクワークやスマートフォンの使用時に前かがみになる姿勢は、現代社会では非常に一般的です。長時間(1~2時間でも)毎日この姿勢を続けると、背中や首に負担がかかります。

骨盤が前傾しやすくなり、腰の反りが強くなることで、腰痛や肩こりを引き起こします。

4. 片側だけでカバンを持つ

片方の肩にだけバッグやリュックをかける習慣は、特に通勤・通学時に多く見られます。この習慣により、肩の高さが左右で異なることがあります。

肩の不均等な高さが背骨の捻じれを引き起こし、骨盤を歪ませてしまい、腰や背中の筋肉に過度な負担をかけます。

5. 不適切な座り方1

椅子に浅く座って背もたれに寄りかかる、または一方の臀部だけに体重をかける座り方は、特に仕事中や勉強中に見られます。

腰椎に不自然なカーブが生じ、骨盤が不均等に圧力を受けて歪むことになります。

6. 不適切な座り方2

家や職場で椅子に座っている時に、上半身を捻じってTVを観たり、PCに向かって仕事をするという習慣があると背骨が捻じれて骨盤に歪みを引き起こします。

対策

これらの習慣を改善するためには、以下の対策が有効です:

– 定期的な姿勢のチェック自分の姿勢を意識し、正しい姿勢を保つように心がける。

– 左右均等に負荷をかける足を組む際や重い荷物を持つ際に、左右均等に負荷をかけるように意識する。

– ストレッチとエクササイズ骨盤周りの筋肉を柔軟に保つためのストレッチや筋力トレーニングを行う。

– 適切な椅子とマットレスの選択座り心地の良い椅子や、体をしっかり支えるマットレスを使用する。

– 専門家の助言を受ける接骨院や整体、カイロプラクティックの専門家に相談し、歪みを矯正してもらう。

これらの対策を実践することで、骨盤の歪みを予防し、健康な姿勢を保つことができます。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回はストレートネックについての話になります。

皆様は誰かに「ストレートネックだね」といわれたことはないでしょうか?

言われたことがある方は意外に多いかと思われます。

それほど現代のライフスタイルやワークスタイルですとストレートネックになりやすいこの頃です。

ではストレートネックとはどういう状態なのでしょうか?

ストレートネックとは、正常な首の湾曲(頸椎の前弯)が失われ、首がまっすぐになった状態を指します。通常、首の骨(頸椎)は自然なカーブを描いていますが何かが原因でこのカーブが失われることがあります。

結論から申し上げますと当院の施術でストレートネックは直ります。

※「治る」ではなく「直る」です。

お悩みのかたはいつでもご相談ください。

以下にストレートネックについて詳しく記述しておきますので当てはまる方は要注意です。

主な原因

– 長時間のスマートフォンやコンピューターの使用

– 不良姿勢(特に前屈みの姿勢)

– ストレスや緊張

症状

– 首や肩のこり

– 頭痛

– 目の疲れ

– めまい

– 手や腕のしびれ

対策

– 正しい姿勢を保つ

– ストレッチや適度な運動を行う

– 定期的に休憩を取る

– 専門家による施術やアドバイスを受ける

ストレートネックは日常生活において比較的よく見られる問題ですが、放置すると慢性的な痛みや不調を引き起こす可能性があるため、早めの対策をおススメします。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

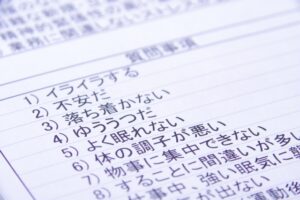

今回は施術は受けているがあまり変化がないという方は、もしかしたら自律神経のバランスが乱れているかも というお話になります。

自律神経とは

・自分の意識で制御できない身体の機能を管理する神経系です。

具体的にいうと、呼吸や体温、血圧、心拍、消化、代謝、排尿・排便などで、生きていく上で欠かせない生命活動を維持するために24時間365日、休むことなく働き続けています。

・自律神経は交感神経(体と心が「興奮モード」)と副交感神経(体と心が「お休みモード」)の2系統に分かれ、互いにバランスをとっています。

自律神経のバランスが乱れると、ストレスや不安、消化不良、原因不明な症状などが起こります。

また、筋肉にもさまざまな影響が出ます。

主に以下のような影響が考えられます

1. 筋肉の緊張 ストレスや不安が交感神経を刺激すると、筋肉が緊張しやすくなります。これは特に肩や首、背中などの筋肉に顕著に現れ、肩こりや背中の痛みを引き起こすことがあります。

2. 筋肉のこわばり 自律神経の乱れによって血流が悪くなると、筋肉への酸素供給が減少し、筋肉がこわばることがあります。これにより、動かしにくさや痛みを感じることがあります。

3. 筋肉の疲労 自律神経の不調が続くと、常に交感神経が優位になり、体がリラックスできなくなります。この状態が続くと、筋肉が慢性的に疲労し、全身の倦怠感や筋力低下を感じることがあります。

4. 痙攣や筋肉のけいれん 自律神経のバランスが乱れると、筋肉のコントロールがうまくいかなくなることがあります。これにより、筋肉の痙攣や不随意運動(自動的に起こる収縮)が起こることがあります。

自律神経の乱れを改善するためには、揉むことよりも自律神経にアプローチすることが大事になります。

何をしても取れない症状や、不眠、原因不明の不調などがある方はいつでも当院にご来院ください。

自律神経にアプローチします。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

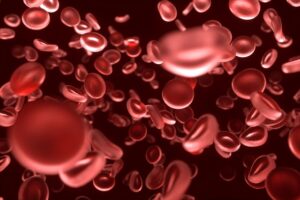

今回はなぜ血流不足になると身体に痛みがでるのかというお話になります。

痛みと血流、酸素の関係は、身体の健康維持において非常に重要です。以下に、わかりやすく説明します。

血流と酸素の関係

1. 「酸素の供給」 血液は酸素を体の各部に運びます。血流が良好であると、酸素が十分に供給され、細胞は正常に機能します。

2. 「酸素欠乏(低酸素症)」 血流が悪くなると、酸素の供給が不足し、細胞が低酸素状態になります。これにより、細胞がダメージを受け、痛みが発生することがあります。

血流不足と痛み

1.「虚血性の痛み」 血流が不足する(虚血)と、酸素と栄養が十分に供給されず、組織が損傷します。これにより虚血性の痛みが生じます。例としては、心臓の血管が詰まり、心筋が虚血状態になることで起こる狭心症があります。

2. 「筋肉の酸素不足」 長時間同じ姿勢でいると、特定の筋肉への血流が減少し、酸素不足が生じます。これにより乳酸が蓄積し、筋肉痛が発生します。

血流増加と酸素供給の改善による痛みの緩和

1. 「マッサージや温熱療法」 これらの方法は局所的な血流を増加させ、酸素の供給を改善します。これにより、筋肉の緊張が緩和され、痛みが軽減されます。

2. 「運動」 軽い運動は全身の血流を促進し、酸素供給を改善します。これにより、慢性的な痛み(例えば腰痛や肩こり)が緩和されます。

まとめ

酸素は細胞のエネルギー生産と老廃物の排出に必要不可欠であり、血流はその酸素を供給する役割を果たします。血流不足は酸素欠乏を引き起こし、痛みを伴うことがありますが、血流改善は酸素供給を増加させ、痛みの緩和につながります。

皆さまの身体が痛む場合は筋肉が凝り固まることで毛細血管が狭くなった結果 血流状態になり、痛みが出ていることが多いと思います。

身体のコリや張りを感じたらいつでも当院にご来院ください。