Blog記事一覧 > 痛み - 西新宿7丁目整骨院の記事一覧

いつもお世話になっております。 西新宿7丁目整骨院です。

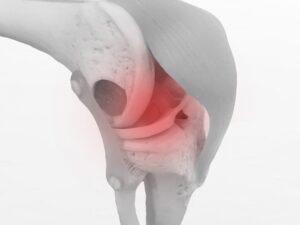

今回は膝の痛みについてのお話です。

膝の痛みが生じる原因は大きく分けて2パターンがあります。

①ケガ(捻挫や使い過ぎでの炎症など)

②機能障害による痛み(骨格の歪み、例えば骨盤の角度や股関節の可動域制限、足関節の可動域制限や扁平足など)

①はイメージしやすいと思います。

スポーツをしていて膝を捻った、日常生活で足が滑って転んだら膝が痛くなったなど、思いがけず膝関節に過剰な外力がかかりその外力に膝の組織が耐えられなかったら組織が損傷して痛みが生じます。

②が原因の場合は皆さんはなかなかイメージすることが難しいのではないでしょうか?

この場合は身体の使い方のクセ、そのせいでいつも同じ身体の組織を使ってしまい、同じ筋肉・関節ばかりを使うことにより部分的に疲労し、硬くなり、関節が動かなくなったりするとそこの機能が落ちてしまい、隣接している関節や筋肉を使って動きを補うことをつづけるとオーバーユースになり痛みが出始め、酷い場合は炎症になることもあります。

必要な施術

①の場合はケガですのでマッサージやストレッチ、関節の矯正などはNGです。

アイシング・電気治療・固定などの施術がなされます。

これは、痛みの原因が炎症によるものだからです。

患部の損傷に伴い炎症物質が出てくると身体にあるセンサーがそれに反応して情報を脳に送ります。

すると脳は損傷部位が今以上に酷くならないように強い痛みを生み出すことで患部を動かせない(痛みで動かせない)状態を作り出し、安静を保つことにより炎症が引くまでおとなしくさせます。 その間に損傷した組織は徐々に修復され回復していきます。

したがって、炎症出ている場合は、炎症の期間をいかに短くするかが勝負になります。

それには上記のアイシング・電気治療・固定が第一選択の施術となります。

②の場合は原因が生活習慣の結果ですので根本はその生活習慣(身体の使い方から来る力学的な負荷や組織の変性が起こる)を見直すことが必要です。

身体の使い方は人により様々であり、同じような症状の方が2名いたとして、症状は似ているのに力学的な負荷のかかり方は全然違うことがけっこう多いです。

必要な施術

したがって、施術時に介入すべき部位や組織も変わってきます。

実際に筋肉の硬さや関節の可動域、関節のロックがあるか無いか、知覚に左右差はあるか、力が入るか、姿勢はどうか?

痛みを出している組織はどの組織なのか?

などを総合的に評価した上で施術者なりの原因に対する仮説をたてて、施術をします。

その場合、変化が出れば仮説通りに施術をすすめ、変化が無ければ別の仮説を考えてからアプローチを変えて施術して・・・を繰り返します。

②場合、膝に対する施術は色々な可能性を考えながらどのルートで膝の内側に負荷がかかっているか? もしくは膝の外側にはどのようにして負荷がかかっているか?

を考えながら、施術していきます。

一度の施術で変化がでることもあれば数回の違うアプローチの結果変化がでてくることもあります。

西新宿7丁目整骨院では患者様のお話やお身体の状態や反応と相談しながら可能な限り復帰や改善を早めることができるよう知識や技術を磨き続けてご期待に沿えるよう努力してまいります。

いつもお世話になっております。 西新宿7丁目整骨院です。

今回は寝ていると足がつってしまう方は知っておいた方がいいお話です。

下腿がつる原因

筋肉疲労 長時間の歩行・運動・立ち仕事でふくらはぎの筋肉(腓腹筋・ヒラメ筋)が疲れる

水分不足 汗で失った水分やミネラル(Na・K・Mg・Ca)が不足

血流不足 冷え、長時間の同一姿勢で血行が滞る

加齢 筋肉量減少+血流低下で起こりやすくなる

神経の興奮 寝ている時に足を伸ばすなど、急な動きで神経が過敏に反応

◆ 体の使い方・メカニズム

ふくらはぎは「つま先立ち・歩行・ジャンプ」などで常に使われる → 疲労が蓄積しやすい

筋肉が疲れると「カルシウムイオンの制御異常」が起こります。

「カルシウムイオン」は筋肉を収縮させます。

そのカルシウムイオンの働きを抑制するのが「マグネシウムイオン」ですが、疲労により

マグネシウムイオンが不足してカルシウムイオンの制御ができなくなり、カルシウムイオンが過剰になり収縮が止まりにくくなる

水分・電解質不足で神経や筋の興奮性が増す → ちょっとした刺激で「けいれん」

◆ 予防法(つらないために)

ストレッチ 就寝前や運動後にアキレス腱伸ばし

水分・ミネラル補給 運動・入浴・就寝前に常温の水+ミネラル(Mg・K)

保温 冷房や就寝時の冷えを防ぐ(靴下やレッグウォーマー)

運動習慣 軽いウォーキングやカーフレイズで血流改善

◆ つってしまった時の対処法

ストレッチ 膝を伸ばしてつま先を手前に引く(ふくらはぎ伸ばし)

マッサージ つった部分を軽くさすって血流を促す

温める 蒸しタオルやシャワーで温めると筋肉が緩みやすい

立ってかかとを床に押しつける 急場でのストレッチ法

深呼吸 痛みで体に力が入ると逆効果 → リラックスする

上記の様にそのほとんどで「血流」が影響しています。

血液の流れが乏しくなったり、血液の成分に変化があることにより過敏になって足がつる原因になります。

適度な運動と保温を意識して過ごしましょう。

いつもお世話になっております。 西新宿7丁目整骨院です。

今回はデスクワークなどで首肩コリ、背中の張り、腰痛がある方はラジオ体操がおススメというお話です。

ラジオ体操は「全身を使った軽度の有酸素運動+動的ストレッチ」の要素があり、デスクワークで起こりやすい首肩こり・背中の張り・腰痛に対して、それぞれ異なる生理学的メカニズムで作用します。医学的な視点で整理すると以下のようになります。

1. 首・肩こりへの作用

血流改善

デスクワークでは僧帽筋や肩甲挙筋が持続的に緊張し、局所の血流が低下して乳酸など代謝産物が蓄積 → コリや痛みの原因に。

ラジオ体操の「肩を大きく回す動き」「腕を上下に振る動き」で肩甲骨が動き、僧帽筋・菱形筋・肩甲挙筋がポンプのように収縮と弛緩を繰り返す → 局所循環が改善。

神経学的効果

頸椎や肩周囲の関節受容器が刺激されることで、固有感覚入力が増加し、中枢神経系の筋緊張コントロールが改善 → 不要な持続的緊張が減る。

2. 背中の張りへの作用

姿勢筋の動的ストレッチ

長時間の前傾姿勢で背中を反らす筋(脊柱起立筋、広背筋)が短縮・疲労して張り感を起こす。

ラジオ体操の「体を反らす動き」「体をひねる動き」で背骨の反り・捻りの可動域が広がり、筋膜の滑走も改善。

呼吸機能との関連

背中の張りは浅い呼吸とも関係。ラジオ体操には大きな深呼吸動作が組み込まれており、横隔膜・肋間筋(肋骨と肋骨の間にある小さな筋)の働きが増加 → 肋骨が拡がり、背部筋の緊張も緩和。

3. 腰痛への作用

腰椎(腰の背骨)・骨盤の可動性改善

長時間の座り姿勢では腸腰筋やハムストリングスが短縮し、腰椎(腰の背骨)に負担。

ラジオ体操の「前屈み・後屈み・側屈・捻り」の一連動作が、腰椎周囲の関節可動域を保ち、筋のアンバランスを防ぐ。

体幹筋の軽い強化

腰をひねる・反らす動作では腹斜筋、腹直筋、脊柱起立筋が交互に使われる。これが体幹安定性(コアの働き)を高め、腰部への局所負担を軽減。

血流・代謝改善

軽い有酸素的要素により全身の血液循環が上がり、腰部の疲労物質除去を促進。

まとめ

ラジオ体操は

首肩こり → 肩甲骨運動による局所血流改善・筋緊張緩和

背中の張り → 胸椎可動域拡大・呼吸改善による姿勢筋リリース

腰痛 → 骨盤腰椎の可動性維持+体幹安定性の強化

という3段階の生理学的メカニズムで効果を発揮します。

医学的にも「軽度運動療法」「動的ストレッチ」「呼吸運動」として位置づけられ、毎日5分程度の実施で慢性的な筋緊張性疼痛の予防・改善に有効とされています。

ラジオ体操はほとんどの方が子供の時にやってこられたものですので手軽に取り組むことへのハードルは低いと思います。

とても効果的な体操になりますのでぜひやってみて下さい。

いつもお世話になっております。 西新宿7丁目整骨院です。

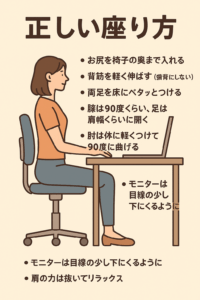

今回はデスクワーク時の正しい椅子の座り方についてのお話です。

正しい座り方(超シンプル版)

1. お尻を椅子の奥まで入れる

2. 背筋を軽く伸ばす(猫背にしない)

3. 両足を床にベタッとつける

4. 膝は90度くらい、足は肩幅くらいに開く

5. 肘は体に軽くつけて90度に曲げる

6. モニターは目線の少し下にくるように

7. 肩の力は抜いてリラックス

この7つだけで、だいぶ姿勢が良くなります!

ただし、

どんなにいい姿勢でデスクワークをしていても長時間座り続けるといろいろと症状が出てきます。

どれくらいで不調が出る?

座り時間と起こりやすい不調

1時間 腰のだるさ、血流が悪くなる

4時間 首・肩こりが出やすくなる

6時間 首や腰の痛みのリスクが高まる

8時間以上 慢性的な腰痛、肩こり、生活習慣病リスクも上昇

なぜ不調が起きる?

筋肉を動かしていない → 血流が悪化 → 細胞に酸素や栄養が届かない

姿勢が崩れる → 力学的に特定の部分に負荷が掛かる→背骨・腰などに負担

同じ姿勢が続く → 筋肉がこり固まる

対策は?

1時間に1回は立ち上がる

肩・首・腰を軽く動かす

姿勢をこまめに変える

ラジオ体操がシンプルかつ効果的なのでもっともおススメです。

皆様もこのことを念頭に置いて毎日のセルフケアを実践してみてはいかがでしょうか?

出典

厚労省・WHO座りすぎ対策ガイド

米国「Verywell Health」

による。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は 【 肩コリや腰痛には筋トレを】というお話です。

肩こりや腰痛でお悩みの方は筋トレをした方がいいと言われたことはございませんか?

おそらく多くの方が一度は言われたことがあると思います。

【筋トレをすると症状が改善する理由】

→ 筋トレで背中・お腹・お尻の筋肉を鍛えると、

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は 【 暖かい日と寒い日の身体の状態について】のお話です。

気温の変化に対する人の体の反応は、肩こり・

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は何故 肩こりや腰痛、ケガをして炎症が収まった後に「温めるようにして下さい」と接骨院などで言われるのかというお話です。

身体を温めることの生理学的・解剖学的な意味

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は捻挫や肉離れのようなケガをしてしまった時のアイシング「冷やす」ということについてのお話になります。

スポーツ中に筋肉を傷めたり、ヒールの高い靴などを履いていて足首を捻ったりして捻挫や肉離れを起こしたことがある方は多くいると思います。

その時の処置としてアイシング「冷やす」ということをすることが多いですが、冷やす目的、冷やした結果体内で何が起こって、どのような効果があるのかをご存知でしょうか?

アイシングをすると

・「痛み」を抑える

・「腫れ」を抑える

という「炎症を軽減する」効果があるというエビデンスがあります。

これだけをみると

”アイシングをした方がいい”

ということになりそうです。

一方で、「アイシングをすると損傷した組織の修復が遅れる」ということも言われており、現在この説が通説となっています。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は肩コリがある人が「温める」ことでどのような変化を得られるかを説明します。

大前提として

ヒトの身体は血液やリンパ液、脳脊髄液などその他すべての体液が正常に循環していないと不調が出てくるということです。

肩コリの人の患部は筋肉の緊張により毛細血管が圧迫され、血液循環が悪くなっています。

温めると

・肩や首の筋肉が柔軟になり血管の圧迫が取れます。

・するともともとそこに溜まっていた代謝産物や疲労物質などが静脈から排出されます。

・排出された場所に酸素や栄養を含んだ新鮮な血液が動脈通して供給されます。

これが正常な状態です。

この状態が維持できれば肩コリは起こりません。

では、温める方法にはどのようなものがあるでしょうか?

①お風呂に入る

②蒸しタオルや電気毛布などの温かいものを乗せる

③適度な運動をする

などがあります。

すべてを行うのが一番いいですが、特に③の適度な運動をすることをお勧めします。

①、②と③の違いは

①と②は身体の外から温める

③は身体の中から温める

という違いがあり、①と②は深部まで温めるにはかなり時間が掛かります。

対して、③は運動することにより体内で筋肉や関節が伸縮したり動いたりすることで摩擦が起こったり、エネルギーを消費する際に熱が生じます。

なおかつ、筋肉自体を伸縮させることで柔軟性を維持できるので血行が促進されます。

上記の様なことが体内で起こります。

注意として運動をし過ぎると筋肉が疲労して硬く、短くなり、循環が悪くなりますのであくまでも身体が温まるくらいの適度な運動でかまいません。

おススメはラジオ体操です。

1回で温まらなければ2回やってみて下さい。

「幹部が温まる=血流が改善した」ということです。

患部が温まることで肩コリが改善すると思います。

可能であれば肩や首だけではなく全身た温まることをすればもっといいです。

ぜひお試しください。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は腰痛になる生活習慣その1というお話になります。

腰痛の原因となる日常生活の習慣を力学的なメカニズムをもちいて説明します。

1. **長時間の座位姿勢**

– **メカニズム**: 座りっぱなしの姿勢は腰椎に過度の圧力をかけ、筋肉が硬直しやすくなります。特に、座るときに前かがみになると、腰部の椎間板に大きな負荷がかかります。

2. **重量物を腰の前屈ー後屈の動きで持ち上げる**

– **メカニズム**: 重い物を持ち上げる際に、膝を使わずに腰を使って持ち上げると、腰椎と筋肉に過度の負担がかかります。特に、物を持ち上げるときに腰をひねると、さらにリスクが高まります。

3. **運動不足**

– **メカニズム**: 腰部を支える筋肉(特に腹筋や背筋)が弱くなると、腰椎に直接的な負担がかかります。運動不足はまた、柔軟性の低下を引き起こし、怪我のリスクを高めます。

4. **不適切な姿勢での睡眠**

– **メカニズム**: 硬すぎるまたは柔らかすぎるマットレスや、適切でない枕の高さは、寝ている間に背骨が不自然な位置に保たれる原因となります。これにより、腰部の筋肉や関節に負担がかかります。

5. **体重の増加**

– **メカニズム**: 体重が増えると、腰部の関節や椎間板にかかる負担が増加します。特に、腹部の脂肪が増えると、前傾姿勢になりやすく、腰椎への負荷が高まります。

6. **姿勢の悪さ**

– **メカニズム**: 日常生活での姿勢(立つとき、座るとき、歩くとき)が悪いと、腰部の筋肉や関節に持続的なストレスがかかります。猫背や反り腰は、特定の筋肉に過剰な負担をかけ、バランスの崩れた筋肉の使い方につながります。

これらの習慣を改善することで、腰痛のリスクを減少させることができます。