月別アーカイブ

- 2025年12月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2024年12月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

カテゴリ一覧

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は 【 肩コリや腰痛には筋トレを】というお話です。

肩こりや腰痛でお悩みの方は筋トレをした方がいいと言われたことはございませんか?

おそらく多くの方が一度は言われたことがあると思います。

【筋トレをすると症状が改善する理由】

→ 筋トレで背中・お腹・お尻の筋肉を鍛えると、

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は 【 暖かい日と寒い日の身体の状態について】のお話です。

気温の変化に対する人の体の反応は、肩こり・

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は 【 雨の日になると体調が悪くなるのはなぜ?】というお話です。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は何故 肩こりや腰痛、ケガをして炎症が収まった後に「温めるようにして下さい」と接骨院などで言われるのかというお話です。

身体を温めることの生理学的・解剖学的な意味

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は捻挫や肉離れのようなケガをしてしまった時のアイシング「冷やす」ということについてのお話になります。

スポーツ中に筋肉を傷めたり、ヒールの高い靴などを履いていて足首を捻ったりして捻挫や肉離れを起こしたことがある方は多くいると思います。

その時の処置としてアイシング「冷やす」ということをすることが多いですが、冷やす目的、冷やした結果体内で何が起こって、どのような効果があるのかをご存知でしょうか?

アイシングをすると

・「痛み」を抑える

・「腫れ」を抑える

という「炎症を軽減する」効果があるというエビデンスがあります。

これだけをみると

”アイシングをした方がいい”

ということになりそうです。

一方で、「アイシングをすると損傷した組織の修復が遅れる」ということも言われており、現在この説が通説となっています。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は肩コリがある人が「温める」ことでどのような変化を得られるかを説明します。

大前提として

ヒトの身体は血液やリンパ液、脳脊髄液などその他すべての体液が正常に循環していないと不調が出てくるということです。

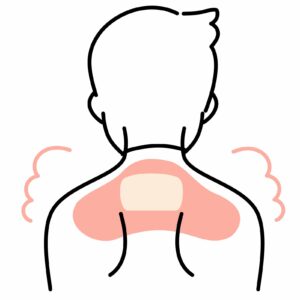

肩コリの人の患部は筋肉の緊張により毛細血管が圧迫され、血液循環が悪くなっています。

温めると

・肩や首の筋肉が柔軟になり血管の圧迫が取れます。

・するともともとそこに溜まっていた代謝産物や疲労物質などが静脈から排出されます。

・排出された場所に酸素や栄養を含んだ新鮮な血液が動脈通して供給されます。

これが正常な状態です。

この状態が維持できれば肩コリは起こりません。

では、温める方法にはどのようなものがあるでしょうか?

①お風呂に入る

②蒸しタオルや電気毛布などの温かいものを乗せる

③適度な運動をする

などがあります。

すべてを行うのが一番いいですが、特に③の適度な運動をすることをお勧めします。

①、②と③の違いは

①と②は身体の外から温める

③は身体の中から温める

という違いがあり、①と②は深部まで温めるにはかなり時間が掛かります。

対して、③は運動することにより体内で筋肉や関節が伸縮したり動いたりすることで摩擦が起こったり、エネルギーを消費する際に熱が生じます。

なおかつ、筋肉自体を伸縮させることで柔軟性を維持できるので血行が促進されます。

上記の様なことが体内で起こります。

注意として運動をし過ぎると筋肉が疲労して硬く、短くなり、循環が悪くなりますのであくまでも身体が温まるくらいの適度な運動でかまいません。

おススメはラジオ体操です。

1回で温まらなければ2回やってみて下さい。

「幹部が温まる=血流が改善した」ということです。

患部が温まることで肩コリが改善すると思います。

可能であれば肩や首だけではなく全身た温まることをすればもっといいです。

ぜひお試しください。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

西新宿7丁目整骨院 年末年始の営業日時のご案内です。

ご確認の上 お間違いの無いようお気をつけ下さい。

年内は12月30㈪まで営業 30日は 10:00~16:00

12/31~1/5はお休み

年始は1月6日㈪から営業 通常どおり 11:00~21:00

2024年、皆様には大変お世話になりました。 また、当院をご愛顧いただき本当にありがとうございました。

2025年、皆様のご健康とご多幸をお祈りしております。

来年もどうか西新宿7丁目整骨院をよろしくお願いいたします。

それではよいお年を。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は腰痛になる生活習慣その1というお話になります。

腰痛の原因となる日常生活の習慣を力学的なメカニズムをもちいて説明します。

1. **長時間の座位姿勢**

– **メカニズム**: 座りっぱなしの姿勢は腰椎に過度の圧力をかけ、筋肉が硬直しやすくなります。特に、座るときに前かがみになると、腰部の椎間板に大きな負荷がかかります。

2. **重量物を腰の前屈ー後屈の動きで持ち上げる**

– **メカニズム**: 重い物を持ち上げる際に、膝を使わずに腰を使って持ち上げると、腰椎と筋肉に過度の負担がかかります。特に、物を持ち上げるときに腰をひねると、さらにリスクが高まります。

3. **運動不足**

– **メカニズム**: 腰部を支える筋肉(特に腹筋や背筋)が弱くなると、腰椎に直接的な負担がかかります。運動不足はまた、柔軟性の低下を引き起こし、怪我のリスクを高めます。

4. **不適切な姿勢での睡眠**

– **メカニズム**: 硬すぎるまたは柔らかすぎるマットレスや、適切でない枕の高さは、寝ている間に背骨が不自然な位置に保たれる原因となります。これにより、腰部の筋肉や関節に負担がかかります。

5. **体重の増加**

– **メカニズム**: 体重が増えると、腰部の関節や椎間板にかかる負担が増加します。特に、腹部の脂肪が増えると、前傾姿勢になりやすく、腰椎への負荷が高まります。

6. **姿勢の悪さ**

– **メカニズム**: 日常生活での姿勢(立つとき、座るとき、歩くとき)が悪いと、腰部の筋肉や関節に持続的なストレスがかかります。猫背や反り腰は、特定の筋肉に過剰な負担をかけ、バランスの崩れた筋肉の使い方につながります。

これらの習慣を改善することで、腰痛のリスクを減少させることができます。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回は筋肉に起こる痛みの発生について詳しく解説していきます。

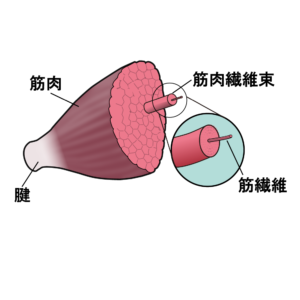

筋肉の痛み(筋痛)は、筋肉内のさまざまな組織や構造で感じられます。以下は、痛みを感じる主な組織やセンサー(受容器)についての説明です。

1. 筋膜(筋肉を包む膜)

– 役割 筋膜は筋肉を覆い、筋肉同士や他の組織との間の摩擦を減らす役割を持っています。

– 痛みの原因 筋膜は非常に感受性が高く、特に緊張や炎症が生じた場合に痛みを引き起こすことがあります。筋膜が硬くなると、筋膜自体や周囲の神経に圧力がかかり、痛みが発生します。

2. 筋繊維(筋肉の細胞)

– 役割 筋繊維は筋肉の収縮を担当する細胞です。

– 痛みの原因 激しい運動や過剰な負荷がかかると、筋繊維に微小な損傷が生じます。これにより、炎症反応が起こり、痛みが発生します。これは遅発性筋肉痛(いわゆるトレーニング後にでる筋肉痛のこと)として知られています。

3. 筋膜のセンサー(筋膜に存在する感覚受容器)

– 役割 これらの受容器は、圧力、張力、温度、化学的変化などの刺激を感知します。

– 痛みの原因 特に自由神経終末というセンサーは痛みを直接感知します。これらは筋膜に多く存在し、過度な張力や損傷、化学物質(炎症性メディエーター)に反応して痛みを引き起こします。

4. 筋内神経(筋肉を支配する神経)

– 役割 筋肉の収縮を制御し、感覚情報を脳に送ります。

– 痛みの原因 神経が圧迫されたり、損傷を受けたりすると、神経性の痛みが生じます。これがしびれや鋭い痛みとして感じられることがあります。

5. 血管(筋肉内の血液を供給する血管)

– 役割 血液を供給し、酸素や栄養素を運びます。

– 痛みの原因 筋肉が過度に使われると、血管に負担がかかり、血行が一時的に悪化します。これにより、酸素不足や代謝産物の蓄積が起こり、痛みの原因となります。また、血管周囲の神経が刺激されることでも痛みが生じることがあります。

6. トリガーポイント

– 役割 トリガーポイントは、筋肉内の小さなしこりです。

– 痛みの原因 トリガーポイントは、筋肉や筋膜の持続的な緊張によって形成されることがあり、その結果、関連痛(痛みが広がる)が生じることがあります。これはしばしば、筋肉の広範囲にわたる痛みの原因となります。

まとめ

筋肉の痛みは、筋膜、筋繊維、神経、血管、そしてトリガーポイントといった複数の構造が関与しています。これらの組織は、それぞれ特有のメカニズムで痛みを引き起こし、筋肉痛のさまざまな形態をもたらします。適切な治療や予防策を講じるためには、これらの痛みの源を理解することが重要です。

いつもお世話になっております。

西新宿7丁目整骨院です。

今回はデスクワーク時の姿勢 その影響と対策について詳しく解説していきます。

デスクワークが姿勢に与える影響

1. 猫背になりやすい

デスクワークを行う際、長時間同じ姿勢で座り続けることが多く、特にパソコン作業では腕を前に出して作業を行うため、肩が前方に丸まる傾向があります。この状態が続くと、胸の筋肉(大胸筋など)が短縮し、背中の筋肉(僧帽筋や広背筋など)が引き伸ばされて弱くなります。この結果、背中が丸まりやすくなり、いわゆる「猫背」の姿勢が定着します。猫背になると、背骨が正しいS字カーブを保てなくなり、呼吸が浅くなることや、消化機能の低下なども引き起こす可能性があります。

2.頭部前方位

デスクワークでは、画面を凝視するために頭を前に突き出してしまうことがよくあります。これを「頭部前方位」と呼びます。頭部が前に出ると、首の後ろの筋肉(首を反らす筋肉群)に過度な負荷がかかり、これが首の痛みや肩こりの原因となります。また、頭が前に出ることで首の前側の筋肉が短縮し、姿勢全体が崩れる原因にもなります。頭部前方位が続くと、首や肩の緊張からくる頭痛や、さらに進行すると、ストレートネック(首の自然なカーブが失われる状態)を引き起こすこともあります。

3. 背骨(腰椎)の負担

正しい姿勢を保たないと、特に背骨のなかでも腰の部分にあたる「腰椎」に大きな負担がかかります。腰椎は本来、自然な前弯(前方へのカーブ)を保つことで、上半身の重さを効果的に支えています。しかし、デスクワーク中に背中が丸くなり、骨盤が後傾すると、腰椎の前弯が失われ、椎間板(背骨の間のクッション)が圧迫されやすくなります。これが長時間続くと、椎間板ヘルニアや腰痛の原因となる可能性があります。また、腰の筋肉が過度に緊張し、腰痛の悪化につながることもあります。

4. 骨盤の後傾

座っている時に骨盤が後ろに倒れると、骨盤の中立位が失われ、腰椎の自然な前方へのカーブが崩れます。骨盤が後傾することで、腰椎がフラットになり、腰の筋肉や椎間板に余分な負担がかかります(腰椎でのしなりが無くなり上半身の荷重を逃がせなくなる)。これが腰痛の原因になるだけでなく、全身の姿勢に影響を及ぼし、肩や首の緊張、さらには膝や足の痛みにもつながる可能性があります。

良い姿勢を保つためのポイント

座り方は、椅子の奥まで深く座り、座骨(座った時に座面とお尻の間に手のひらをいれて触れる骨)で座ります。 その際に背筋を伸ばし、背もたれを使って骨盤が後ろに倒れないようにします。

1. 椅子の高さ

椅子の高さは、膝が腰よりも少し低くなるように調整することが重要です。これにより、骨盤が自然な中立位を保ちやすくなり、腰椎の前方へのカーブも維持されます。椅子が低すぎると、膝が腰よりも高くなり、骨盤が後傾しやすくなります。一方、椅子が高すぎると、足が床にしっかりとつかず、骨盤が安定しません。足が床にしっかりとつかない場合は、足置き(フットレスト)を使うことを検討してください。

2. 背もたれを活用

背もたれは、腰の部分がしっかりとサポートされるように使うことが大切です。腰椎を支えるために、椅子の背もたれが腰のカーブにフィットするように調整するか、専用のクッションや腰サポートを利用しましょう。これにより、骨盤の中立位が維持され、長時間座っていても腰椎にかかる負担が軽減されます。また、背もたれにしっかりと背中をつけることで、上半身が安定し、肩や首の負担も軽減されます。

3. モニターの位置

モニターの位置は、首や目に負担がかからないように調整することが重要です。モニターが目の高さ(首を前に傾けなくてもいい高さ)に来るように設定し、画面を見下ろすことなく、自然な視線で作業できるようにします。モニターが低すぎると、頭を前に突き出すことになり、頭部前方位を引き起こします。モニターが高すぎると、首を反らせることになり、これも首の負担になります。また、モニターと目の距離は、40〜70センチメートル程度が適切とされています。

4. 定期的なストレッチと休憩

長時間同じ姿勢で座り続けることは、姿勢に悪影響を与えます。1時間に一度は立ち上がり、背伸びや肩回し、首のストレッチなどを行いましょう。可能であればラジオ体操をお勧めします。これにより、筋肉がリフレッシュされ、血流が促進されます。また、定期的に姿勢をリセットすることで、姿勢の崩れを防ぎやすくなります。さらに、短いウォーキングや、デスク周りでの軽い運動も姿勢を保つのに効果的です。

5. 足の位置

足は床にしっかりとつけ、足裏全体で体重を支えることが重要です。足を組むと、骨盤が傾きやすくなり、姿勢が崩れます。また、足が床につかないと、骨盤が安定せず、腰椎にも負担がかかります。足をしっかりと床に置き、膝と足首がほぼ90度になるように座ることで、骨盤の安定と正しい姿勢を保ちやすくなります。

まとめ

デスクワークは、正しい姿勢を意識しないと、肩こり、腰痛、首の痛みなどさまざまな身体的な問題を引き起こす可能性があります。しかし、椅子やモニターの位置を適切に調整し、定期的に体操やストレッチ、休憩を取り入れることで、良い姿勢を維持しやすくなります。日々のデスクワークでも、姿勢に気をつけることで、長期的な健康を保ちながら仕事に集中することができます。

しかし、どんなに良い姿勢を保てても長時間座り続けることによる腰の疲労は出てきますので仕事中は立ったり座ったり歩いたりして同じ姿勢を長時間つづけないように気を付ける必要があることを知っておいてください。